Supports de médiation principaux et historiques dans les musées, les cartels tendent à être aujourd’hui plus développés afin de mieux refléter les attentes des visiteurs.

Que ce soit dans les expositions permanentes ou temporaires, la médiation écrite n’a jamais été aussi abondante dans les musées. En particulier s’agissant des cartels, qui se limitent de moins en moins aux notices classiques (titre, auteur, date d’exécution, technique, numéro d’inventaire) et se diversifient. En juillet, le Musée du Louvre introduit dans la galerie Donatello deux nouveaux types de cartels : « Les trésors du Louvre » et « Itinéraire de l’œuvre », auxquels s’ajoutera à l’automne un cartel destiné aux enfants. Une première étape avant que les collections de peintures espagnoles n’en bénéficient.

Au Mucem, à Marseille, la refonte des parcours permanents « Méditerranée, inventions et représentations » et « Populaire ? Les trésors des collections du Mucem » a entraîné la création de nouvelles formes de cartels et de textes variés, diversifiant les approches. Le principe des cartels développés s’est étendu au sein des institutions et ils ont profondément évolué. Pionnier en la matière, le Centre Pompidou a renforcé leur présence. Le Musée Carnavalet - Histoire de Paris les a introduits lors de sa réouverture en 2021, et le Musée des beaux-arts de Valenciennes (Nord), qui n’en possédait pas, travaille à leur mise en place, en s’interrogeant sur leur proportion. Le Musée d’Orsay vise, depuis 2023, une augmentation annuelle de 5 % de leur nombre, qui s’élève actuellement à environ 500, soit 20 % des œuvres exposées. Les cartels n’ont jamais été aussi nombreux ni aussi riches en contenus. Et ce, en raison d’une part de l’appropriation des œuvres par les visiteurs à travers la lecture, d’autre part de l’évolution de leurs attentes, en particulier sociétales.

« Contrairement à une idée répandue, les visiteurs des musées lisent les cartels. Ils ne les lisent pas tous évidemment, ni de la même façon : cela dépend de plusieurs facteurs (lisibilité, qualité de l’écriture, éclairage, etc.), mais ils en lisent en général autant qu’il est nécessaire pour arriver à construire un sens à ce qui est perçu », souligne Daniel Schmitt, professeur en sciences de l’information et de la communication au Centre de recherche sur les médiations à l’université de Lorraine, auteur de plusieurs études sur la perception visuelle des cartels, notamment au Palais des beaux-arts de Lille lors de la refonte de la médiation écrite du département Moyen Âge et Renaissance, avant son extension aux autres sections. « Les visiteurs ont une grande confiance dans la parole du musée. Le cartel rassure », constate-t-il. Si aucune de ses recherches n’a encore porté sur des salles ou expositions sans cartels, ses travaux sur des œuvres temporairement dépourvues de cartels indiquent que cette absence engendre un stress pour la majorité des visiteurs.

Par ailleurs, l’idée selon laquelle les visiteurs passeraient davantage de temps à lire les textes qu’à regarder l’œuvre est infondée. Sur les vingt secondes consacrées en moyenne à l’ensemble œuvre-cartel, le temps est réparti de manière quasi équivalente, ne variant que très légèrement selon les contextes. En près d’un siècle, cette moyenne n’a pratiquement pas évolué, si l’on se réfère à l’étude intitulée « Exit le visiteur type » et datée de 1931 d’Edward S. Robinson, qui estimait le temps d’observation à dix secondes.

« Les études des publics montrent que les visiteurs en quête d’informations durant leur visite citent en premier lieu les cartels comme principal outil d’accompagnement », relève-t-on au Musée du quai Branly. « L’écrit est le support le plus immédiat, notamment pour le visiteur qui vient de manière autonome », constate pour sa part Selma Toprak, directrice adjointe des publics au Centre Pompidou, où la médiation écrite (dépliants, textes de salle, cartels développés) a toujours occupé une place centrale. Son renforcement ne relève pas uniquement d’une volonté d’élargir les publics, mais répond à une demande explicite des visiteurs qui souhaitent être accompagnés dans leur regard. Ces nouvelles attentes ont notamment conduit au développement du cartel destiné aux enfants, plébiscité par les familles comme par le grand public. Faciles à repérer, leurs textes courts, au ton léger et souvent rédigés sous la forme de questions-réponses, séduisent tant les enfants que les adultes. « Les visiteurs sont demandeurs de sens, ils veulent comprendre pourquoi ces œuvres sont là, ce que leur présence raconte. C’est l’attention de plus en plus forte portée par le musée aux questions que se posent les visiteurs qui a fait et fait évoluer radicalement l’approche du cartel », note Gautier Verbecke, directeur de la médiation et du développement des publics au Louvre.

Aux besoins de comprendre le sens de l’œuvre ou de l’objet, son sujet, son style, sa place dans le parcours de l’artiste ou dans l’histoire de l’art, s’ajoute un intérêt croissant pour le contexte de sa création. Le Musée d’Orsay souhaite ainsi mieux expliquer l’orientalisme et la période de la colonisation, un enjeu majeur de la refonte en cours. De nouveaux cartels développés ont récemment été installés dans la galerie consacrée à ces œuvres, et le musée travaille à la révision complète des dispositifs de médiation dans la salle consacrée à Gauguin en Polynésie. L’exposition « Le modèle noir, de Géricault à Matisse », en 2019, a servi de déclencheur. L’intérêt porté aux parcours et aux conditions d’entrée des œuvres ou objets dans les collections participe également à la régénération des cartels. Si les musées ont désormais l’obligation de signaler les œuvres dites « MNR » (volées pendant la guerre et dont le propriétaire n’a pas été identifié), ils sont de plus en plus nombreux à introduire un cartel spécifique retraçant leur itinéraire. Le Musée du quai Branly a ainsi mis en place, depuis l’an dernier, un parcours intitulé « Histoire des collections » mettant en lumière la manière dont ces œuvres ont intégré ses collections. Le Louvre s’y prépare également.

« Rien n’est anodin dans un cartel. Tout est une question de choix et de partis pris », rappelle Anne Dressen, commissaire au Musée d’art moderne de Paris (MAM) et doctorante à l’École normale supérieure de Paris, coorganisatrice avec la sociologue Yaël Kreplak, responsable scientifique de la chaire Delphine-Lévy à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, d’une série de sessions sur le cartel, nées de l’intérêt suscité par leur colloque « (D)écrire les œuvres. Histoires, enjeux et expérimentations autour des cartels », organisé en septembre 2024 au MAM. « La médiation a pris de plus en plus de place, ce que révèle l’attention portée au cartel, relève Anne Dressen. Mais la nouveauté, c’est une remise en question du regard et du ton souvent descendant du musée cherchant à rendre “accessible” l’art, qui serait par essence complexe et nécessiterait une culture que beaucoup n’auraient pas. Or les gens des musées et les historiens ne sont pas les seuls détenteurs de savoirs et de la compréhension des œuvres. Ils ont beaucoup à apprendre des publics. C’est dans les deux sens que les choses doivent aller. Les œuvres sont polysémiques. » Un positionnement de plus en plus partagé dans les musées, en dépit de réticences et oppositions.

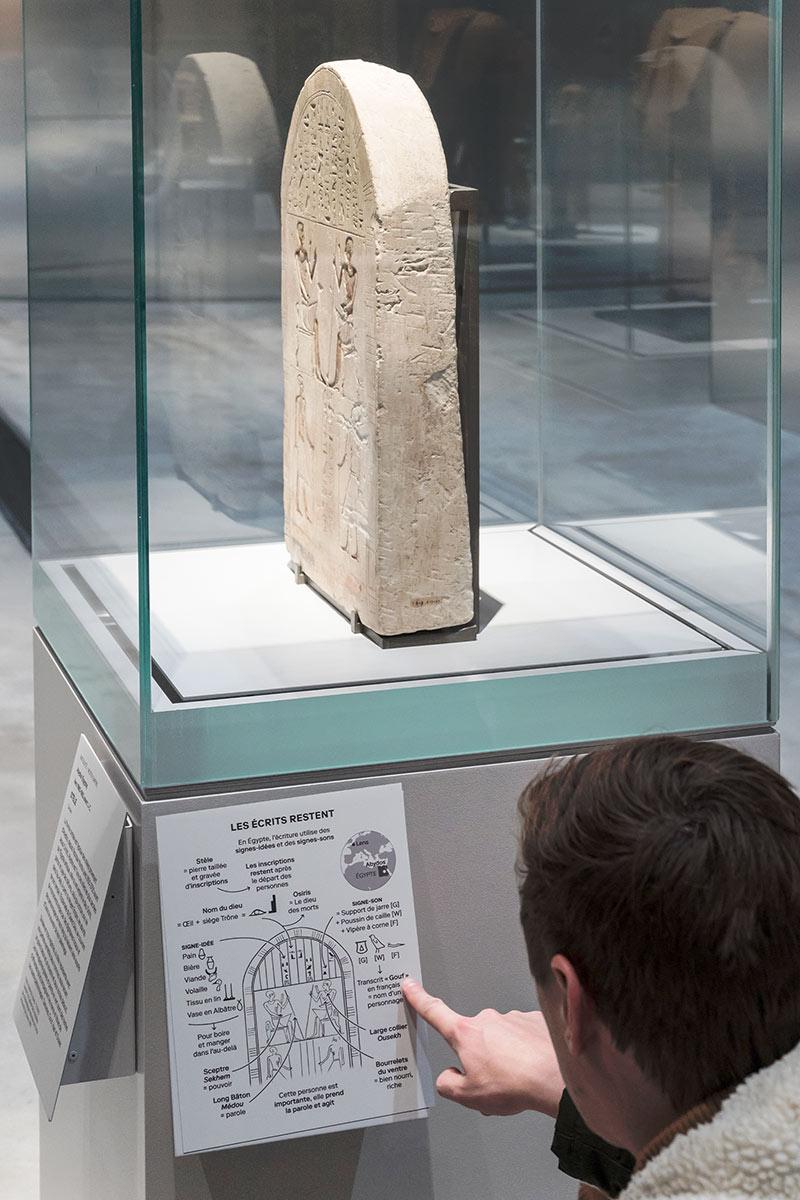

La rédaction du cartel ne relève plus uniquement du conservateur ou du commissaire d’exposition en lien avec le service des publics. Des comités d’usagers sont désormais sollicités, voire spécialement constitués, et leurs retours sur la compréhension pris en compte. Au Palais des beaux-arts de Lille, « chaque cartel du département Moyen Âge et Renaissance a été relu par au moins dix personnes différentes, pour moitié d’entre elles extérieures au musée, et y compris des non-visiteurs », explique Sophie Dutheillet de Lamothe, responsable de ce département jusqu’à son départ en mai dernier pour le Musée de Cluny. Soit 300 cartels concernés ! Dans le nouveau parcours de la Galerie du Temps au Louvre-Lens, inauguré en janvier dernier, aux 250 cartels développés accompagnant chaque œuvre s’ajoute désormais, pour 70 % d’entre eux, un « cartel en image » reprenant en dessin la pièce exposée, accompagné d’une série de courts textes répondant aux questions formulées par un panel de 200 personnes issues de vingt structures du territoire (écoles, institutions de santé, centres sociaux, universités, associations, etc.). « Car il s’agit, que ce soit dans le cartel développé ou illustré, d’inciter le visiteur à faire des allers-retours entre le cartel et l’œuvre », souligne Juliette Barthélémy, directrice de la médiation du musée. Au Mucem, la parole du conservateur ou du scientifique a été mise en dialogue avec celle d’écrivains, d’historiens et de conservateurs du pays d’origine de l’objet exposé. « Cette complémentarité entre cartels reflète le croisement des disciplines, inimaginables auparavant », observe Marie-Charlotte Calafat, directrice des collections du musée. Cette démultiplication des approches n’est cependant pas sans engendrer parfois des congestions, encombrements de visiteurs dans les parcours, notamment quand la lisibilité est entravée par une typographie trop petite, un éclairage insuffisant ou un mauvais positionnement du cartel.

ChatGPT peine à convaincre les musées

Rédaction des Cartels. Les musées interrogés excluent aujourd’hui l’usage de l’intelligence artificielle (IA) pour la rédaction de leurs cartels. Les contraintes de fond et de forme (contenu, formulation, calibrage de 500 à 800 signes) sont jugées incompatibles. « Des tests ont été réalisés, mais l’IA s’est révélée insatisfaisante : elle produit un discours standardisé et superficiel, ponctué d’erreurs et de contresens », indique le Musée d’Orsay. « La pluralité des auteurs et la diversité de leurs regards sur les collections, qui s’incarnent dans tous ces textes, nous paraît une des grandes richesses du musée, que l’IA annihilerait. De plus, les impacts négatifs environnementaux, éthiques et sociaux de l’IA aujourd’hui sont une composante importante à prendre en compte dans l’utilisation de cet outil. » L’hypothèse d’un usage de l’IA pour la traduction des cartels en anglais est également écartée. La traduction s’impose pourtant de plus en plus dans les refontes des parcours, y compris dans d’autres langues, comme le néerlandais au Musée des beaux-arts de Valenciennes.

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Cartels de musée, nouvelle ère, nouvelles écritures

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°659 du 4 juillet 2025, avec le titre suivant : Cartels de musée, nouvelle ère, nouvelles écritures