Spectaculaires, ses sculptures monumentales en acier, arcs et lignes indéterminées, ont fait sa réputation et sa fortune. Elles ont aussi occulté ses débuts, plus conceptuels.

À Lyon et à Nice, deux expositions reviennent sur l’ensemble de son oeuvre. Enfin l’heure de la reconnaissance française après une riche carrière à l’étranger ?

Cette année est marquée par une forte actualité vous concernant. À commencer par la rétrospective « 2019-1959 » que vous consacre le Mac Lyon, dont le commissariat est assuré par Thierry Raspail, la plus complète jamais réalisée avec pas moins de 170 oeuvres retraçant soixante années de création. Que représente-t-elle pour vous ?

Bernar Venet J’ai déjà bénéficié de plusieurs expositions de musées en France mais, par son ampleur, celle de Lyon sera la plus complète. Elle recouvre absolument tout depuis mes tableaux symboliques de 1959, c’est-à-dire ceux qui précèdent les premiers Goudrons. Nous avons les 2 800 m2, mais aussi des espaces dans la ville. Sylvie Ramond, la directrice du Musée des beaux-arts, m’a proposé de montrer mes dessins. J’espère que la démonstration sera convaincante.

En parallèle et pour la première fois, le Mamac explore vos années conceptuelles, période charnière entre 1966 et 1976 qui prend forme à Nice et se déploie aux États-Unis. Comment en êtes-vous venu à incorporer dans le champ artistique la dimension scientifique, la rationalité des mathématiques ?

Tout s’est passé de manière intuitive. À Nice, je peignais des reliefs en carton avec des laques industrielles et, dès mon arrivée à New York en 1966, la relation m’est apparue évidente entre les oeuvres des minimalistes que je découvrais au Whitney Museum et mon travail. Je me retrouvais devant une esthétique qui était la mienne.

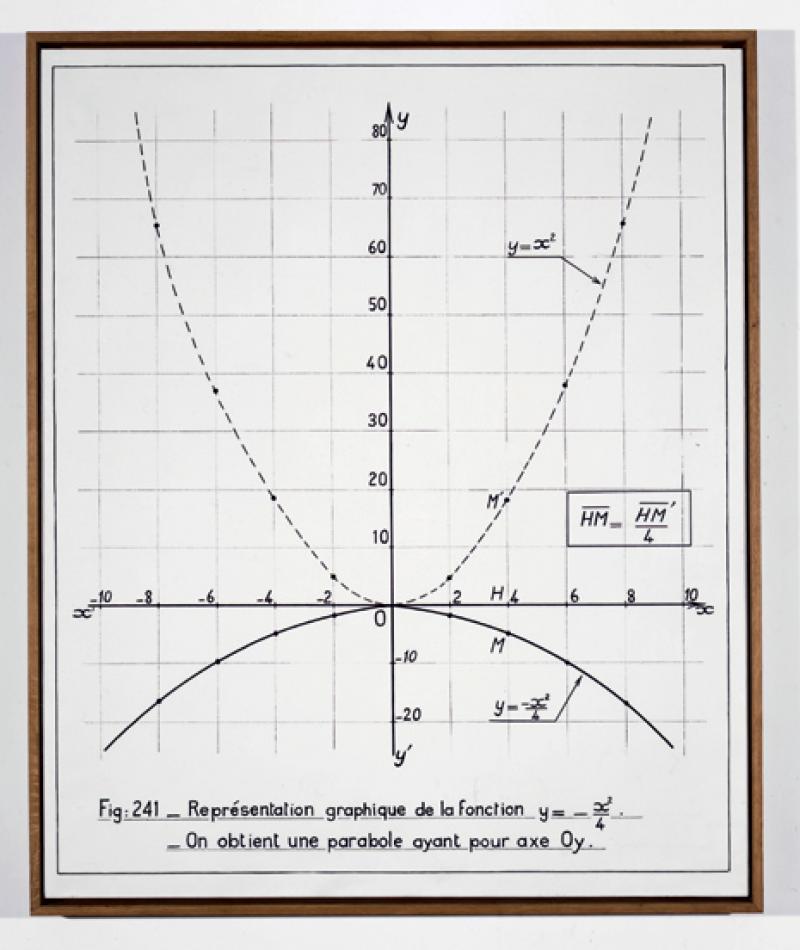

Toutefois, leurs propositions étaient bien plus radicales et systématiques. Dans un premier temps, j’ai pensé m’aventurer dans la sculpture en montrant des tubes découpés en biseaux mais lorsque j’ai été invité à une exposition de groupe au Musée de Céret, j’ai proposé le dessin technique d’une sculpture Tube plutôt que d’envoyer l’objet lui-même. Faire des tableaux avec des plans industriels devenait une autre option, intéressante pour l’aspect esthétique mais surtout pour l’utilisation de ce nouveau système de signes. Les diagrammes mathématiques se sont imposés très vite comme le sujet idéal. Je n’étais plus dans les traditions figuratives ou abstraites. Je me suis dit qu’il y avait là une direction, qu’il fallait aller dans cette sorte de rationalité, d’objectivité. Je me sentais comme un explorateur sur sa barque qui se dit qu’il y a là-bas une île ! En développant ce travail qui se positionnait contre l’expressionnisme américain, le lyrisme européen alors très présents, j’introduisais une autre catégorie de signes visuels. En France, on ne connaît quasiment pas mon travail conceptuel. On va découvrir avec cette exposition que je rêve de faire depuis longtemps ce que j’ai fait à l’époque et qui, pour moi, est ce que j’ai fait de mieux dans ma vie.

Est-ce à dire que cet aspect de votre travail a été occulté par la sculpture monumentale qui a fait votre succès ?

Ma sculpture a été très identifiable rapidement et s’est imposée globalement en peu de temps. Vous avez raison, elle a très vite occulté mes travaux antérieurs. Malgré tout, l’exposition de Lyon aura cet avantage de faire découvrir toute la complexité de ma production depuis que j’ai abordé le travail sur le métal. Les reliefs notamment qui ont été beaucoup montrés à l’étranger mais jamais en France. Ma production picturale depuis une quinzaine d’années est également très méconnue. Ceux qui la découvriront verront une direction plus libre de tableaux liés eux aussi à l’utilisation de signes mathématiques. Faire de l’art n’est pas un métier, c’est l’occasion de créer. Trouver un style, m’en satisfaire, très peu pour moi. C’est pour cette raison que mon travail n’a cessé d’évoluer.

Comment expliquez-vous cette méconnaissance d’une partie de votre oeuvre ? Est-ce de votre fait, parce que vous êtes parti aux États-Unis, ou parce que la critique vous a boudé ?

Il m’est difficile de donner une explication moi-même. Ma sculpture, c’est un peu l’arbre qui cache la forêt. Elle est tellement présente et physique. Même si un diagramme mathématique peut vous surprendre, on ne peut pas le comparer à un Effondrement de 200 tonnes d’arcs en acier. Et puis la période conceptuelle, cinquante ans nous en séparent maintenant ; peu de gens l’ont vraiment vue exposée en France. Lorsque je suis parti aux États-Unis, on ne me connaissait pas en France, à part quelques amis niçois. Je n’étais pas très présent dans les vernissages parisiens et la tendance figurative ou Nouveau Réaliste, en ce début des années 1960, ne favorisait pas l’acceptation de mes oeuvres abstraites et froides. Partir à New York était ma tentation et, bien sûr, la solution. En France, pendant longtemps, on ne s’est pas trop attardé à regarder mon travail avec sérieux. Chaque fois que j’ai essayé d’organiser une exposition à Paris, les réactions ont été un peu molles. Probablement est-ce le prix à payer lorsqu’on a un tempérament qui vous pousse à bouger…

Dans ces années de jeunesse, êtes-vous au courant des recherches en cours, des tendances de l’avant-garde ?

Très tôt, dès l’âge de 19 ans, j’étais très informé par les magazines de l’époque. Disons que je connaissais très bien les avant-gardes du moment, notamment la sculpture anglaise, le pop art et le Nouveau Réalisme. Dès mon arrivée à New York, j’ai découvert l’art minimal, mais l’art conceptuel n’existait pas encore. Lorsque je réalise mes premiers diagrammes mathématiques, seul On Kawara utilise le langage d’une manière rigoureuse, disons non fantaisiste ou poétique. Les autres viendront plus tard. Il s’agit pour moi de voir très rapidement où mon aventure peut m’emmener et ma rencontre avec des scientifiques de l’université Columbia m’a permis de découvrir tout un champ nouveau, riche en possibilités conceptuelles. Mes sources d’inspiration n’étaient plus Art in America ou Art Forum. Des artistes tels que Sol LeWitt ou Donald Judd m’ont soutenu, et j’ai pu exposer très vite, dès 1968, dans les galeries Dwan, Castelli et Paula Cooper avec eux.

Pensez-vous que l’on vous regarde en France davantage comme un artiste américain, ou qui aurait pensé sa carrière à l’américaine, jusqu’à la création de votre fondation au Muy ?

La fondation du Muy n’a jamais été une stratégie. C’est le résultat de cinquante-deux années passées aux États-Unis. La perception qu’ont les gens de moi est certainement très variée suivant que l’on me connaît personnellement ou pas. Je ne me sens pas américain, mais j’ai une dette énorme envers ce pays, et ma fondation en est le reflet, aujourd’hui encore modeste.

D’autres ont essayé de réussir aux États-Unis, les Nouveaux Réalistes, Yves Klein, par exemple, et sont revenus. Est-ce qu’on ne vous l’a pas un peu reproché ?

Ma reconnaissance internationale assez rapide a peut-être agacé certains Parisiens... Personne ne s’attendait à ce que je fasse une rétrospective dans un musée new-yorkais trois ans après mon arrivée. On me connaissait petit provincial niçois et voilà que je suis le seul Français à la Documenta de 1977 ; cela n’a pas plu du tout à certains de Supports/ Surfaces. Louis Cane m’a dit : « C’est dégueulasse ! » Même les conceptuels américains étaient agacés à cause de Prospect 68 où j’étais le seul du groupe à être représenté. Ensuite, il y a eu le Musée de Krefeld et la rétrospective à New York. On me l’a fait payer en m’excluant des livres anglais les plus récents sur l’art conceptuel. J’espère que l’exposition de Nice remettra de l’ordre, ainsi que le livre qui sera publié à cette occasion et qui est très exhaustif sur cette période.

Pourtant, vous revenez en force depuis une décennie. Il y a eu les expositions au château de Versailles en 2011, à l’Espace de l’Art concret en 2016…

Ce sont les gens de ma génération qui ne m’acceptent pas en France. Et puis je ne fais pas partie du milieu parisien qui fait la loi. Les jeunes ont peut-être un regard plus objectif et plus ouvert sur mon travail. À l’étranger, cela se passe plutôt bien. Les gens regardent mon travail et l’exposent. J’en suis à cent soixante-huit livres sur moi, dont huit qui sortent cette année. Mais il est clair que toute mon oeuvre ne s’intègre dans aucun des mouvements français des années 1960 à aujourd’hui.

Comment avez-vous évolué depuis vos débuts ?

Tout jeune, je n’avais d’intérêt que pour des gestes radicaux. Il fallait expérimenter et, jusqu’à la fin de la période conceptuelle, c’est principalement l’aspect théorique de l’art qui motivait mon activité. Ensuite, il y a eu cette période de six ans d’« arrêt ». Je voulais réfléchir, écrire. Je pensais ne plus redevenir artiste. À ce stade, la réflexion, l’analyse m’ont permis de préciser la nature particulière du travail que j’avais produit jusque-là et j’ai pu formuler ce concept de « monosémie » que j’associais au langage mathématique. En 1976, j’ai repris mon activité artistique en acceptant de prendre en considération un certain formalisme pour donner à mes oeuvres un impact visuel négligé auparavant. Mon ambition était de réaliser des oeuvres qui pourraient se mesurer aux meilleurs peintres de ma génération. Mon insatisfaction permanente ou, si vous préférez, mon doute permanent m’ont poussé à faire évoluer mon travail sur toile vers les reliefs en bois avant de se développer dans la sculpture en acier. Je suis dans le questionnement continu, c’est ma nature. Seul ce que je vais faire demain m’intéresse.

Un autre aspect de votre travail est lui aussi moins connu, c’est la poésie. Quelle place lui accordez-vous ?

Une place très importante. Je dis avec humour qu’un jour, on aura oublié que j’ai fait de la sculpture mais la poésie, on s’en souviendra longtemps. C’est peut-être grâce à ce domaine que j’ai pu, le plus, proposer une nouvelle articulation sur l’écrit. J’ai pensé en 1967 qu’il serait intéressant de créer avec le langage l’équivalent de ce que je faisais avec mes oeuvres picturales, c’est-à-dire m’éloigner du langage parlé descriptif habituel, éviter l’abstraction de la poésie concrète en faveur d’un lexique mathématique, scientifique, précis, et donc monosémique dans ses propositions les plus radicales. C’est un travail qui s’est développé par crises périodiques, pourrait-on dire ; ce n’est pas quelque chose que je fais au quotidien, en cherchant l’inspiration. C’est surtout à partir de concepts qui me paraissaient originaux et libérés de toute tradition poétique qu’une anthologie qui recouvre cinquante années a pu être publiée. Ma démarche a une grande parenté avec les théories les plus radicales de mon ami le poète Kenneth Goldsmith, auteur de Uncreative Writing. La poésie fait partie intégrante de mon oeuvre, comme la photographie, la performance ou bien mes recherches sur le son. Je n’étais pas un sculpteur ou un peintre avant d’écrire de la poésie. Depuis 1961, mon travail se développe à partir d’une « matrice conceptuelle », ouverte à toutes ces disciplines.

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Bernar Venet : « Ma sculpture a très vite occulté mes travaux antérieurs »

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°715 du 1 septembre 2018, avec le titre suivant : Bernar Venet, ses « Arcs » qui cachent la forêt