TOULOUSE

Artiste résolument inclassable mêlant pop art, folk art, surréalisme et expressionnisme abstrait, Peter Saul n’a eu de cesse, depuis soixante ans, de tirer à boulets rouges sur l’american way of life.

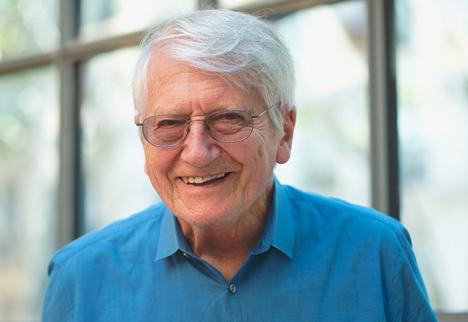

Toulouse. Cheveux blancs soigneusement peignés, chemise à manches courtes bleu pétrole impeccablement repassée, verbe maîtrisé et mots comptés. L’homme qui nous fait face, assis dans un salon cossu d’un hôtel du Marais, est-il bien Peter Saul ? Peter Saul, le provocateur aux peintures chaotiques et criardes, violentes et parfois vulgaires ? Est-ce lui, le satiriste qui s’emploie depuis soixante ans à dézinguer les institutions, à moquer l’hubris, l’appétit de pouvoirs et l’avidité matérialiste de ses frères yankees ?

Toujours rebelle Peter Saul ? « Je l’espère, glousse-t-il, l’œil vif et la répartie facile. J’aime toujours pousser le bouchon aussi loin que possible. Trop loin s’il le faut. Je me moque des réactions. Je n’ai pas besoin de reconnaissance, ni de réassurance, contrairement à beaucoup d’artistes. »

En 2018, il a peint un Trump, à l’air renfrogné et à la mine blafarde, tout occupé à canarder, à l’aide de colts, de petits Donald agrippés à sa folle mèche blonde. Un Trump tentant, au risque de s’occire lui-même, de se débarrasser de ces parasites qui croient pouvoir le détourner de sa course vers la planète dollar.

Peter Saul a conservé, de ses années de jeunesse, coincé dans un pensionnat austère de l’Ouest canadien, à Vancouver Island, de ces années de brimades et de violences multiples, une aversion pour la vie de groupe et une sainte peur de l’enfermement. Solitaire, il s’est appliqué depuis lors à fuir toute structure (entreprise, parti, mouvement) menaçant de limiter sa liberté.

Au début des années 1950, alors qu’il vient tout juste d’être diplômé de la Washington University School of Fine Arts de Saint-Louis (Missouri), il s’embarque, avec sa compagne Vicki rencontrée sur les bancs de la fac, en direction de l’Europe, avec la volonté de ne plus jamais remettre les pieds aux États-Unis et d’échapper ainsi à sa violence et à son moralisme puritain. « Ma conscience de l’Amérique a débuté en 1946, quand j’avais douze ans. À cette époque, c’était un pays terriblement répressif. En Californie, l’avortement était puni de vingt ans de prison. Dans l’Utah, on pouvait être condamné à la prison à vie pour homosexualité. Publier des photos de femmes nues a valu vingt-cinq ans de prison à quelques-uns. (…) Les années 1960 apportèrent une formidable vague de liberté (…). J’avais l’impression que les Américains faisaient l’amour pour la première fois ; je n’arrive pas à imaginer comment ils se reproduisaient avant », expliquait-il, en 1999, à ses interlocuteurs dans le catalogue de son exposition itinérante franco-belge, du Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix des Sables d’Olonne au Musée des beaux-arts de Mons.

Après une première étape aux Pays-Bas, il débarque à Paris avec la ferme volonté de vivre de sa peinture. Lui reste encore à trouver sa patte, son style. Il s’essaie sans conviction à l’expressionisme abstrait. « Heureusement, cela s’est avéré quelque chose de facile à faire. Détendez-vous. Faites gicler la peinture et cela donnera au tableau une apparence de fraîcheur », explique-t-il, non sans humour, dans son texte Récit de vie, pas récit d’une vie, concocté pour son exposition toulousaine. Avant d’élaborer, après quelques tâtonnements, son propre vocabulaire pictural. S’inspirant des comics du magazine Mad découvert dans une librairie, il exécute des dessins et peintures débordants de fantaisie, peuplés de Mickey, Donald et Superman, et où les formes s’entremêlent et s’entrechoquent.

En 1962, la galeriste Denise Breteau lui offre sa première exposition parisienne. La même année, l’Américain Allan Frumkin montre, lui à Chicago, sa série sur les Icebox, mêlant expressionnisme et nouvelle figuration, où Peter Saul brocarde le réfrigérateur, bourré de victuailles et de produits de marques, emblème de la société de consommation naissante. « Bien avant que l’expression de Bad Painting n’existe, Peter Saul, en détracteur de la bonne conscience, qui a fait du mauvais goût son arme, n’a de cesse de repousser la peinture dans ses retranchements », analyse Annabelle Ténèze. Il n’hésite pas à assumer la monstruosité et la laideur des personnages qu’il représente, en exagérant volontairement leurs traits. Il fait ainsi de son œuvre un miroir déformant et déformé des vices humains, poursuit la directrice des Abattoirs.

De retour aux États-Unis, au milieu des années 1960, il s’installe près de San Francisco. Dans ses œuvres mêlant pop art, folk art, surréalisme et expressionnisme abstrait, il s’emploie, comme dans sa série « Modern Houses », à épingler la face sombre du rêve américain : compétition, violences et crimes, villes tentaculaires et réseaux autoroutiers labyrinthiques avalant et broyant les êtres humains. Il tourne en ridicule le rêve de l’homme d’affaires yankee (Rich Dog, 1964), comme ceux de ses confrères artistes et autres gens de musées qu’il malmène dans sa série « Art World Portraits ».

En 1967, il est l’un des premiers artistes à dénoncer, dans des œuvres volontairement provocantes et choquantes, l’intervention américaine au Vietnam. Saigon (1967) figure, dans des couleurs criardes, des scènes de viol et des personnages hurlant face à cette brutalité déchaînée. « Ce que j’aime le plus, c’est l’opposition, le conflit », marmonne l’artiste qui dénonce la violence d’État, les « tactiques répressives de la loi et du gouvernement » ciblant les pacifistes, les militants de gauche et les Afro-Américains. Il brocarde les politiques, Ronald Reagan notamment, pointant l’avidité de l’ancien gouverneur de la Californie devenu président des États-Unis, représenté en train d’avaler un hamburger truffé de billets de banques. L’Église n’est pas non plus épargnée. The Last Judgment (1992) dépeint une sainte famille américanisée et lobotomisée : Marie et Joseph, affalés dans un canapé, fixent, l’air hébété, leur fils crucifié en langes, la langue pendante. « Je suis devenu une sorte d’artiste culte respecté. Un spécialiste des tableaux très dérangeants peints façon glamour : massacres dans le métro, citoyens sur la chaise électrique », glisse-t-il, se moquant volontiers de lui-même.

Au début des années 2000, l’âge de la retraite venu, Peter Saul s’est installé dans un coin de campagne, dans l’État de New York, à Germantown, où il partage un atelier avec sa femme, céramiste. Son œuvre a inspiré plusieurs générations d’artistes aux États-Unis (Paul McCarthy et Mike Kelley), comme en Europe, où il a entretenu une relation privilégiée avec Erró et Hervé di Rosa notamment et séduit des artistes plus jeunes, comme Raphaël Barontini (né en 1984) et Eva Nielsen (née en 1989).

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Peter Saul contempteur féroce du rêve américain

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°530 du 4 octobre 2019, avec le titre suivant : Peter Saul contempteur féroce du rêve américain