PARIS

Baignant dans le monde artistique, Annie Le Brun a développé un regard critique sur la marchandisation de l’art que notre époque pousse à l’extrême. Elle dénonce un « réalisme globaliste ».

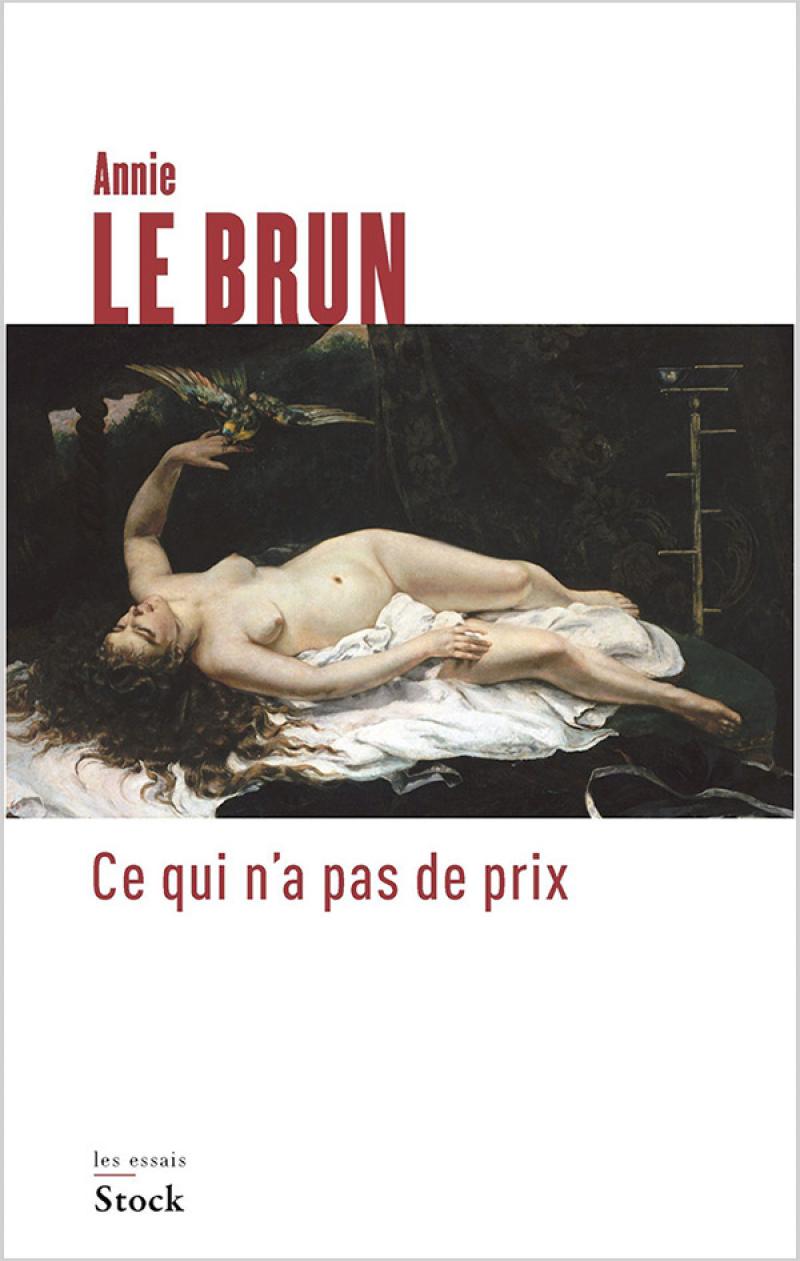

« Si je suis dans cet état de révolte, c’est que je ne demande qu’à être émerveillée. » Poète, essayiste, commissaire de l’exposition « Sade. Attaquer le soleil » au Musée d’Orsay, proche du mouvement surréaliste, Annie Le Brun publie un essai sur les relations entre la finance et l’art contemporain. Ce qui n’a pas de prix analyse de façon très documentée, la mainmise des grandes entreprises sur le monde sensible. C’est chez elle, un appartement proche des grands boulevards entièrement garni de livres et de toiles surréalistes, qu’elle répond aux questions du Journal des Arts.

En 2000, j’ai publié Du trop de réalité, dans lequel je constatais une surproduction d’objets et d’images, conduisant à une nouvelle forme de censure, d’autant plus inquiétante qu’elle s’exerçait comme censure par l’excès. Déjà, j’y voyais une attaque contre notre monde imaginaire. Mais ces dernières années, il m’a semblé que se produisait un enlaidissement du monde, d’autant plus paradoxal que l’on n’avait jamais autant parlé de culture, d’esthétisme et d’art. Je vivais ça très mal : comme une sorte d’étouffement. Cherchant ce qui s’était aggravé, je me suis aperçue que le changement fondamental venait d’une surproduction de déchets que l’on ne peut plus gérer ni contrôler. Et malgré tous les discours se réclamant de l’écologie, on voit bien que, dans le fond, rien ne change. Car la marchandisation de tout est en train de devenir la seule réponse à cette situation catastrophique que l’on veut nous faire accepter tout en la déniant. D’où la violence employée pour conquérir les territoires sensibles jusqu’à présent préservés. Par exemple, comment ne pas remarquer que si l’on retrouve les mêmes franchises et marchandises dans toutes les villes et aéroports du monde, c’est la même chose dans le domaine de l’art : des sommes colossales sont investies dans les musées et les fondations pour partout présenter les mêmes œuvres et artistes. Et cela à une échelle internationale, c’est ce que j’ai appelé le réalisme globaliste.

Si le réalisme socialiste essayait d’imposer une idéologie à travers des images édifiantes, le réalisme globaliste ne propose pas d’idéologie particulière, mais impose dispositifs et installations, jouant sur les sensations fortes à travers le gigantisme d’œuvres qui agissent comme des effets spéciaux. Il en résulte une sidération, entraînant la suspension du jugement critique. C’est l’affirmation de la sensation contre la représentation. Par sa violence et son omniprésence, ce réalisme a pour fonction de convaincre qu’il n’y a pas moyen de sortir de ce monde. Sa dimension politique est celle du néolibéralisme affirmée par Margaret Thatcher et son fameux slogan : « There’s no alternative. » J’ai eu une sorte de vertige en découvrant que le directeur de campagne qui avait travaillé au succès de Margaret Thatcher était Charles Saatchi, devenu l’un des plus grands promoteurs et collectionneurs de l’art contemporain. On nous inculque des processus et des protocoles visant à une reconfiguration de la sensibilité. D’autant que toutes ces œuvres sont accompagnées de discours théoriques expliquant qu’il est indifférent d’y adhérer ou pas.

Ils ont donné leurs lettres de noblesses philosophiques à un indécidable, qui permet n’importe quelle grille de lecture et par conséquent suspend le jugement. Certes, c’est le regardeur qui fait le tableau, comme nous le rappelle Duchamp. Mais avec l’art contemporain, on assiste à l’inverse. C’est désormais l’œuvre qui fait le regardeur, en exigeant la neutralité de son regard. En fait, il s’agit d’un détournement de ce qui a fait l’aventure artistique du XXe siècle ayant travaillé à l’ouverture de passages et d’autres horizons. Là, tout est utilisé pour arriver au résultat inverse. Au nom de l’indécidable, on cherche à nous convaincre qu’il n’y a pas de sortie. Sous prétexte d’art contemporain, on nous fait assister à notre propre expropriation.

Il y a tout d’abord la violence économique de cette acquisition. Kapoor se conduisant là comme les maîtres du monde actuel : des prédateurs en quête de monopole. Et puis, ce désir de monopoliser le noir est symboliquement très fort. On sait à quel point dans l’histoire de l’art, le noir, l’ombre ont eu une importance décisive. À chaque fois, c’est en retournant à cette obscurité que certains ont su voir des mondes en devenir et des perspectives toujours autres. À l’inverse, ce noir absolu, d’ailleurs mis au point à des fins militaires, annihile la représentation. D’ailleurs, un objet recouvert de cette couleur n’a plus aucun relief et ne se distingue plus que sous la forme d’un vide, d’un trou noir.

Cette collusion de la finance et de l’art a aussi pour but d’imposer leur équivalence. Car si les artistes sont en train de devenir des entrepreneurs, les entrepreneurs de la finance visent un statut de créateurs, à travers leurs collections et fondations. Cette rivalité entre artistes et financiers est significative de la situation. Le malheur est que le personnel culturel, à part quelques exceptions, ne s’y oppose guère, pour ne pas être exclu du monde des maîtres. Cette domestication par cynisme partagé rejoint les mécanismes de servitude volontaire décrits par La Boétie. À ceci près qu’à celle-ci s’ajoute une servitude inconsciente liée à la menace du déchet qui détermine désormais aussi bien les comportements sociaux que l’économie, pour prouver l’impossibilité d’échapper à ce monde. La force du réalisme globaliste est de nous accoutumer à cette violence de l’exclusion.

On peut toujours échapper aux pièges de la perception captive qu’on veut nous imposer. La désertion commence là. Car « Il est un autre monde, mais il est dans celui-ci », disait un proche de Hegel. Cet autre monde c’est le temps hors du temps de la poésie, de l’amour, qui n’a pas de prix. Rimbaud ne parle de rien d’autre en affirmant la poésie comme conscience de l’utopie ici et maintenant.

Finalement, pourquoi avoir écrit ce livre ?

Il me semble avoir pu analyser quelque chose qui m’échappait. Si d’autres y reconnaissent ce qu’ils ont ressenti, c’est ce qui m’importe. Il n’y a pas de raisons pour que les maîtres gagnent. Non : il ne faut pas accepter, il ne faut pas accepter !

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Annie Le Brun : « Sous prétexte d’art contemporain, on assiste à notre propre expropriation »

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°504 du 22 juin 2018, avec le titre suivant : Annie Le Brun, écrivaine, poète et critique littéraire : « Sous prétexte d’art contemporain, on assiste à notre propre expropriation »