François Barré a construit sa carrière à la tête de grandes institutions culturelles. Il livre son regard sur la politique culturelle française et sur les personnalités qui l’ont marquée.

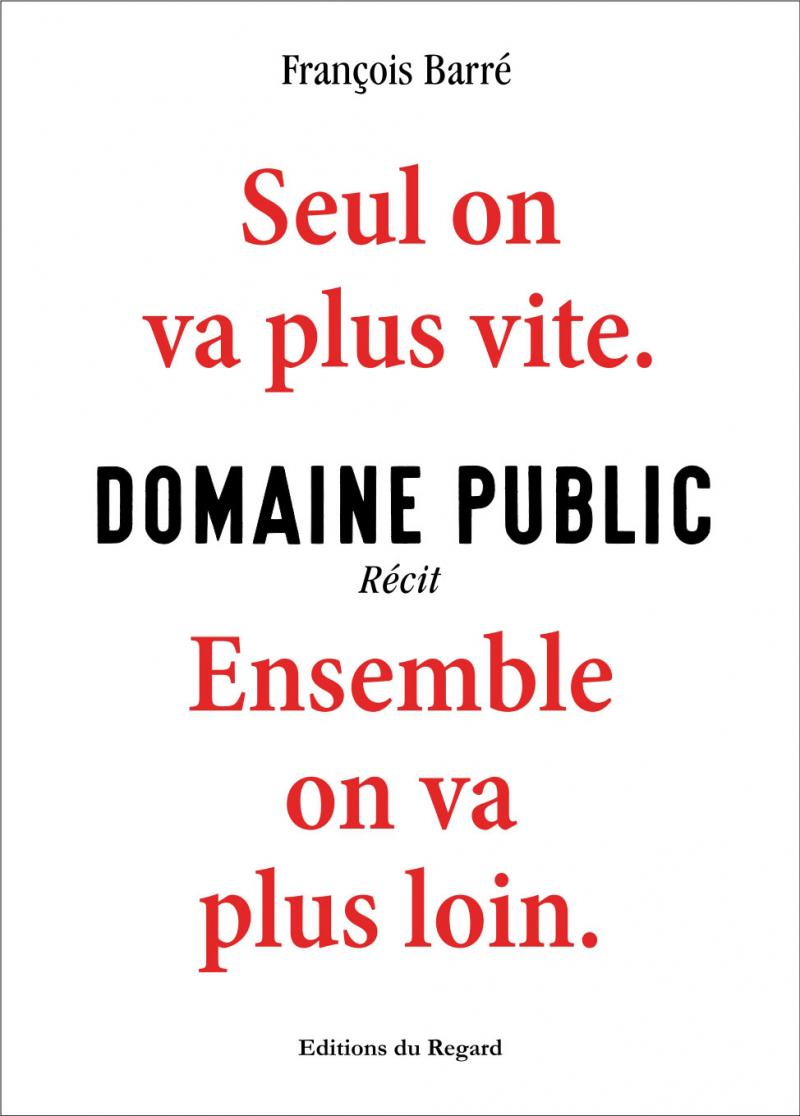

Dans Domaine public. Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin, François Barré (né en 1939) offre un récit alerte, franc et analytique des projets culturels auxquels il a participé. Il fait revivre les années François Mathey, conservateur au Musée des arts décoratif, la création et la disparition du Centre de création industrielle (CCI) et son intégration dans la préfiguration du Centre Pompidou qu’il a présidé en 1993-1996, vingt ans après avoir été démis de ses fonctions au sein du CCI. On le suit aussi dans d’autres responsabilités qu’il a pu occuper, de la direction du parc de Villette et la présidence de la Grande Halle à la direction de l’Architecture au ministère de la Culture.

Pour mettre en lumière des acteurs essentiels de notre culture. Nombre de décisions, de créations sont le fait de gens inconnus du grand public, de ceux que j’appelle les soutiers de la République. C’est par exemple le cas de Jean-Michel Foray, conservateur et critique d’art, qui a proposé Daniel Buren à François Mitterrand et Jack Lang qui attendaient qu’on leur suggère un nom pour les deux plateaux du Palais Royal. Il a ensuite convaincu Buren de proposer un projet alors que celui-ci ne souhaitait pas travailler avec le ministère de la Culture auquel il avait déjà proposé deux projets sans avoir obtenu la moindre réponse. Une politique culturelle n’est pas le fait personnel des présidents et des ministres. Nul ne peut dire qu’il a décidé seul. François Mathey, directeur du Musée des arts décoratif a été pour moi un autre modèle magnifique en matière de conduite de projets culturels, d’expositions d’art contemporain et de liberté.

La Villette car l’enjeu territorial était majeur. Il s’agissait de mettre la périphérie au centre et d’inventer un parc urbain, nature et morceau de ville. L’autre moment essentiel est la Délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture qui avait été créée huit ans auparavant pour faire pièce à la Direction des musées de France, peu intéressée par l’art contemporain. J’ai trouvé à mon arrivée une multitude de gens bien plus compétents que moi, mais qui justement, grâce à ce partage, ont permis de faire un travail collectif formidable. Anne Tronche en a été la figure emblématique.

Le mandat de trois ans alors en vigueur était très court, trop, d’autant plus qu’il a fallu qu’un président de la République demande mon départ pour que Jean-Jacques Aillagon me succède deux mois avant la fin de ma présidence. Étais-je toxique ? Et puis il y eut ce sentiment d’inconfort que j’ai ressenti durant ces années de présidence. Un petit plaisir de vanité d’en devenir président après en avoir été viré ne pouvait suffire. Je n’y ai pas rencontré l’élan de partage et de rencontres que j’espérais.

Notablement. Quand j’ai été nommé, j’ai fait la tournée de l’ensemble du personnel en me disant que j’allais rencontrer beaucoup de nouveaux venus. Ce fut le contraire. « Nous vieillirons ensemble. » Par ailleurs, trop de personnes attirées par cette institution prestigieuse avaient une compétence supérieure au niveau d’activité proposé.

Avoir gardé le silence après le discours de Philippe Douste-Blazy sur sa vision du ministère de la Culture à son arrivée Rue de Valois. À chaque arrivée d’un nouveau ministre, s’organise une réunion de cabinet exceptionnelle à laquelle sont conviés les présidents des grands établissements. Le ministre annonce sa décision de transformer ce ministère en sismographe de la pensée dans le monde. Rien de la création ne lui échappera. « J’ai, dit-il – et vous en serez fiers –, obtenu l’accord de Paul-Loup Sulitzer pour qu’il soit notre éminent ambassadeur. » Mortel silence ! Françoise Cachin qui était à côté de moi était tétanisée. Nous aurions dû éclater de rire. J’ai fait des erreurs maintes fois, mais là j’ai été lâche.

Jacques Duhamel et Michel Guy m’ont impressionné. Mais le phénix est Jack Lang. Il était le plus acharné travailleur de tous les ministres que j’ai connus. Il interrogeait sans cesse ses directeurs sur l’évolution de tel ou tel projet qu’il connaissait en détail. Avec la volonté et la protection de François Mitterrand, il a pu changer le format de l’action culturelle et positionner l’ensemble du ministère dans le champ de la culture de notre temps. Il y a un autre ministre que j’ai beaucoup aimé, c’est Jacques Toubon, grand connaisseur de l’art et porteur d’une véritable éthique.

François Pinault n’a jamais voulu véritablement s’engager sur l’île Seguin, Jean-Jacques Aillagon, pas davantage. Beaucoup de promesses ont été faites par le ministère sans se concrétiser et les projets d’implantation de galeries conduites par Dominique Fiat et Emmanuel Perrotin ont buté sur une fin de non-recevoir de François Pinault, qui pourtant disait ne pas vouloir être seul sur l’île. Sa dénonciation de la technocratie figée dans un immobilisme opposé au dynamisme de l’entreprise privée ne manque pas d’étonner puisque, soucieux d’une gouvernance efficace et crédible, c’est à des hauts fonctionnaires qu’il a fait appel : Jean-Jacques Aillagon, Bruno Racine et, dernièrement, Denis Berthomier nommé directeur général exécutif ! On ne peut mieux saluer la compétence des représentants du « domaine public ». Quant à la Bourse de commerce, elle est sous la direction d’Emma Lavigne, venue du Centre Pompidou.

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

François Barré : « Nul ne peut dire qu’il a décidé seul »

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°634 du 24 mai 2024, avec le titre suivant : François Barré « Nul ne peut dire qu’il a décidé seul »