L’art numérique pour l’art numérique n’a plus de raison d’être. Plus que jamais, les artistes qui font appel aux innovations technologiques se réfèrent au passé pour mieux s’inscrire dans la continuité de l’histoire de l’art.

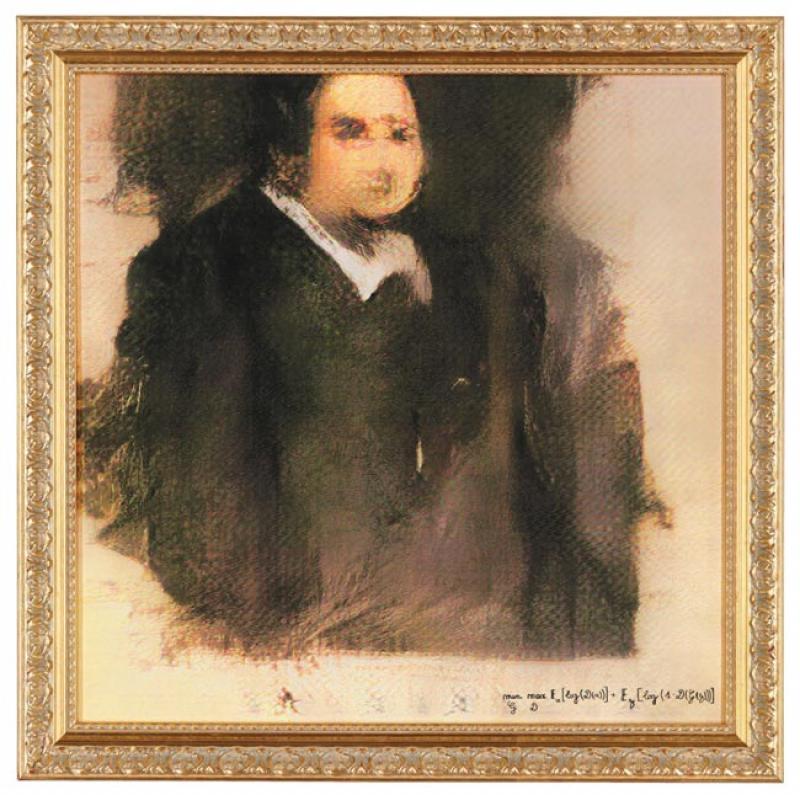

Le 25 octobre dernier, Portrait d’Edmond de Belamy créait l’événement : annoncée tambour battant comme la première œuvre d’art générée par une intelligence artificielle jamais mise aux enchères, cet ovni du collectif parisien Obvious y était adjugé chez Christie’s pour 432 500 dollars, soit plus de 40 fois son estimation. Un tel résultat étonne : les membres d’Obvious ont moins de trente ans, et les portraits de la famille Belamy sont leur première série. L’œuvre est un portrait imprimé, d’apparence classique : si ce n’est ses traits brouillés, il pourrait avoir été peint au XIXe siècle. Quant au profil de ses auteurs – deux d’entre eux sont diplômés d’écoles de commerce, le troisième est programmateur informatique –, il les affilie davantage à l’univers des start-up qu’au monde de l’art, même s’ils ont à cœur de rappeler qu’ils sont artistes, pas businessmen.

Et si l’adjudication record du Portrait d’Edmond de Belamy tenait en grande partie au buzz qui a précédé sa vente, et à l’innovation technologique dont il procède ? Un rapide examen de ce qui fait l’actualité rend l’hypothèse tentante : en 2016, la création de The Next Rembrandt, une copie du peintre hollandais générée par un algorithme avec le soutien financier d’ING et de Microsoft, avait été elle aussi saluée par une très large couverture médiatique. Idem, dans un autre genre, pour l’ouverture à Paris, en juin dernier, de l’Atelier des Lumières. La convergence de l’art et des technologies fascine, sans doute parce qu’elle ajoute au spectacle de la nouveauté un certain degré d’incompréhension, presque de magie. « Dans la peinture, on comprend le processus que met en place le peintre, explique Dominique Moulon, critique d’art et auteur de L’Art au-delà du digital aux éditions Scala. En sculpture, c’est moins évident. Plus on avance dans les technologies, plus on s’avoue perdu. » D’où le risque d’une confusion quasi générale entre innovation et renouveau des formes et des imaginaires. À l’heure où le numérique finit par constituer notre milieu, la distinction est pourtant essentielle.

L’innovation technologique en art, une histoire ancienne

Pour Dominique Moulon, aborder les liens entre art et technologies suppose ainsi de tenir à distance le discours de la nouveauté. D’abord parce que les découvertes techniques et scientifiques ont toujours affecté la création. « Sans remonter jusqu’à l’invention du burin, l’impressionnisme est une réaction à la photographie, mais il est aussi le fruit d’une innovation, la couleur en tube, qui va permettre aux artistes d’aller peindre sur le motif », rappelle-t-il. Il souligne aussi que l’invention du cinéma, de la vidéo ou du microprocesseur a très tôt nourri les pratiques artistiques. À mesure que ces technologies se sont massifiées et banalisées, elles ont fini par s’assimiler à l’art contemporain, où elles sont aujourd’hui des médiums parmi d’autres. Il en va de même de l’art numérique : quand le numérique est partout, il perd sa spécificité. Si bien qu’il faudrait désormais parler d’art « post-digital ».

« L’art numérique est terminé, affirme l’artiste et chercheur Grégory Chatonsky. Il correspond aux années 1990-2000, au moment où les technologies étaient un peu magiques, où tout le monde n’y avait pas accès. Les artistes essayaient alors d’inventer un nouveau monde, et l’art numérique était le dernier héritier du modernisme. Entre 2000-2005, quand tout le monde a eu accès aux technologies, les pratiques artistiques ont profondément changé : les artistes ont commencé à se pencher non pas sur ce que l’art faisait au numérique, mais sur ce que le numérique faisait à l’art. »

Attentif à l’idéologie de l’innovation, Grégory Chatonsky pointe aussi l’historicité de la notion de nouveauté : « La nouveauté n’est pas très nouvelle, ironise-t-il. Dans le champ de l’art, l’invention de la modernité est liée à cette question. Chez Baudelaire, par exemple, c’est d’abord une expérience esthétique : il s’agit de faire de sa vie une œuvre d’art. Puis la question s’est déplacée et la nouveauté est devenue une nouveauté technologique – autre nom pour les gadgets produits par les entreprises. Qui est porteur d’innovation aujourd’hui ? Ce sont les entreprises, et uniquement elles. »

De fait, quand les géants de l’économie numérique célèbrent la disruption, les artistes semblent davantage concevoir l’exploration de nouveaux médiums comme un dialogue ininterrompu avec les formes et les imaginaires du passé. Ainsi, chez nombre d’entre eux, les usages des nouvelles technologies charrient toute l’épaisseur de l’histoire de l’art, et peuvent se lire comme autant de mises à jour de pratiques et de genres plus ou moins anciens. « L’art numérique est généralement présenté comme une rupture, note Mathieu Vabre, directeur artistique de Seconde Nature et organisateur de Chroniques, Biennale des imaginaires numériques à Aix-Marseille. Mais quand Émilie Brout et Maxime Marion présentent deux drones qui soulèvent un paysage dans Push the Sky Away, ils font un clin d’œil à l’histoire du paysage romantique. »

On pourrait en dire autant de la plupart des œuvres nées de la révolution numérique. Lorsque Richard Prince s’approprie des selfies publiés sur Instagram dans la série des New Portraits, c’est bien le genre du portrait qu’il revisite à l’aune du Web 2.0. Quand Jon Rafman crée une série de bustes à l’imprimante 3D dans New Age Demanded (titre emprunté au poète Ezra Pound) et les présente sur Internet, il place cette recherche de formes accordées à l’ère numérique dans une double filiation : celle de la statuaire antique et celle du modernisme. Bref, il se réfère à des archétypes, quitte à mieux les brouiller. Il n’est jusqu’à teamLab qui ne plonge dans la tradition picturale et le folklore japonais que pour mieux célébrer le monde interactif et latéral de la troisième révolution industrielle. C’est comme si toute innovation, pour donner son entière mesure et jauger ses promesses, réclamait un inventaire.

De la démonstration à la disnovation

Élucider ce que les technologies font à l’art suppose aussi d’en questionner l’impact sur la société. Or « ce questionnement, insiste Mathieu Vabre, peut prendre forme sous différents médiums, y compris la peinture. » Dans « Je m’appelle Cortana », au Frac Besançon, Sylvie Fanchon exprime ainsi son inquiétude face à l’intrusion de l’assistante personnelle de Microsoft dans sa vie en mobilisant le plus classique des médiums : le tableau. Pour faire contrepoint aux représentations charriées par l’anthropocène, Tomás Saraceno choisit quant à lui de mettre en scène, au Palais de Tokyo, des toiles d’araignées – revers sensible, incarné, au fond « low tech », de la figure du réseau – et des ballons gonflés d’air.

Face à la production effrénée des technologies, ceux qui s’en saisissent comme d’un spectacle, au risque d’en être les simples démonstrateurs, ne sont donc pas les plus nombreux. À l’autre bout du spectre, on trouve tous ceux dont la démarche consiste à renoncer à la magie pour mieux dévoiler les ressorts de l’innovation, à ouvrir la boîte noire pour exhiber son mécanisme et rappeler, au besoin, la matérialité vorace de l’immatériel – bref, à scruter le numérique comme objet culturel et idéologique. « La technologie ne peut pas être reléguée comme simple outil, souligne Mathieu Vabre. Elle induit une façon d’observer le monde et une culture. Ce qui ferait la spécificité des artistes travaillant avec les technologies, c’est qu’ils sont empreints de culture scientifique et technique et questionnent cette culture dans leur pratique. »

Ainsi, pour Grégory Chatonsky, il ne s’agit pas de résister à l’innovation technologique dans un simulacre de révolte, mais de la regarder pour ce qu’elle est : un autre nom du fameux « business as usual », un mode de production et de gouvernement, sinon une stratégie de tétanisation. « L’innovation, c’est le statu quo, résume-t-il, la figure même de la permanence du système de domination. » Changer les termes du statu quo reviendrait alors à « disnover », selon un néologisme forgé par l’artiste, à saisir dans les technologies ce qui s’y loge d’informulé et d’imprévu, pour mieux « réaliser les potentiels impossibles de l’innovation ». Ce qui pourrait bien être un projet d’émancipation.

La réalité virtuelle à l’ère des casques VR

Dites VR, on vous répondra casques. La réalité virtuelle semble aujourd’hui confondue avec les produits développés et mis sur le marché depuis quelques années par les géants de l’économie numérique. Il suffit pourtant de traduire l’acronyme en français pour nuancer la nouveauté, sinon de l’interface, du moins de l’ambition, des formes et des imaginaires charriés.Les artistes n’ont en effet pas attendu Oculus Rift pour s’intéresser à la réalité virtuelle : l’immersion est même l’une des grandes catégories de l’art numérique. Tout comme l’image de synthèse, dont le développement remonte aux années 1960. Le potentiel esthétique des casques est toutefois réel, et tient à leur indéniable effet de réalité : grâce à la 3D, le monde qu’ils donnent à percevoir s’éprouve entièrement, jusqu’au vertige. En vertu d’un paradoxe, l’immersion y est d’autant plus complète qu’elle se marque par l’isolement complet du regard, voire de tous les sens.Balbutiant, l’usage des casques de VR comme médium artistique est à ce titre largement dédié à l’exploration de ce que l’œil nu ne permet pas de percevoir : l’infiniment petit, l’infiniment grand, ou encore ce que voit l’autre, humain ou non. Dans Yemaya de Saïd Afifi, à voir dans l’exposition « Panorama » au Fresnoy, le casque offre ainsi de s’immerger dans les modelés de grottes sous-marines produits par le CNRS. Dans Pockets of Space de Natasha Barrett, il rend tangible la forme même de notre monde, et pourtant la plus insaisissable : ses flux, ses réseaux. Dans Tree de Milica Zec et Winslow Porter, il place le spectateur « à hauteur » d’arbre, et ouvre sur la possibilité d’une perception extra-humaine. Enfin, dans The Machine to Be Another, il permet « d’échanger » son regard avec celui d’un autre, et d’approcher ce vieux rêve : changer d’identité. Reste à inventer d’autres usages de la VR, qui soient capables de produire un déplacement et de mettre à distance l’utopie désincarnée d’une échappée hors du monde.

La réalité augmentée, une échappée horsdu white cube ?

Quand la réalité virtuelle isole totalement le regard de l’environnement physique, la réalité augmentée fait au contraire de notre champ de vision son support, et lui surajoute une animation numérique. Quand les casques sont chers, elle est accessible via un smartphone, une tablette, bref une technologie de masse. Elle est mobile, abordable sinon low-cost, et pourtant séduisante, efficace, un peu magique.

le nouvel outil du graffiti

C’est pourquoi elle sied si bien aux échappées hors du cadre de l’exposition, auquel elle substitue un autre cadre : l’écran. Tout comme le monde de l’édition [voir La neige n’a pas de sens d’Adrien M. et Claire B., publié en 2016 aux éditions Subjectile], la nébuleuse street art s’y intéresse de près. La réalité augmentée sert sa logique de dissémination, son côté DIY (Do It Yourself), et même son approche collective. Créée à New York par des férus de graffiti, l’application NO AD permet ainsi de superposer aux affiches publicitaires une collection d’art dans l’espace public, dans un mélange de démocratisation culturelle, d’héritage « no logo » et d’autopromotion. Invité à peindre une façade du Palais de Tokyo l’été dernier, Escif fait quant à lui de la réalité augmentée un moyen d’infiltrer discrètement les espaces d’exposition.Dans le champ de l’art contemporain, c’est une autre histoire. Circonscrire la réalité augmentée au cœur du white cube rend tentants le contrepoint et le paradoxe. Dans L’Augmentation des choses (2016), Grégory Chatonsky et Goliath Dyèvre retournent ainsi la notion d’augmentation en exposant trois moules évidés, comme en attente de recevoir leur « augmentation » numérique. Sur un écran, une simulation 3D générative en complète la forme, sans pour autant s’y superposer : « Les deux mondes ne se rencontrent pas (…), expliquent les artistes, mais leur proximité permet de recomposer mentalement leur rencontre. »

L’intelligence artificielle, une "conscience aveugle"

« Une fois que l’exposition commence, l’œuvre échappe à mon contrôle. » Dans The Crystal & The Blind, Hugo Deverchère ne craint pas de voir l’intelligence artificielle défaire l’autonomie de l’artiste, encore moins le supplanter : voir un processus se dérouler sui generis est précisément ce qu’il recherche. Présentée sous deux formes distinctes (et successives) dans l’exposition « Panorama » au Fresnoy et à l’espace 3 bis F à Aix-en-Provence dans le cadre de Chroniques, Biennale des imaginaires numériques, l’œuvre est un incubateur entièrement monitoré par une intelligence artificielle, un écosystème constitué de machines, de textes, de micro-organismes végétaux et minéraux. Bref, c’est un microcosme synthétique, programmé, où l’humain ne circule que comme spectateur. C’est aussi une fiction, et même une science-fiction. The Crystal & The Blind s’inspire en effet de deux programmes de recherche menés aux États-Unis à des fins de colonisation spatiale : Biosphere II et Ecosphere.

Tentative de réhumanisation

À leurs archives, Hugo Deverchère a mêlé de grands récits d’anticipation, dont il a nourri un générateur de textes avec le concours du laboratoire Numediart de l’université de Mons. L’algorithme produit alors de nouveaux récits, qui conditionnent la façon dont se maintient l’écosystème minéral et végétal en transposant les données en signaux lumineux. « L’œuvre parle de la façon dont une intelligence artificielle s’approprie, recombine et nous révèle les fragments d’une mémoire apprise, explique Hugo Deverchère. Elle est le symptôme d’une perte de contrôle, et reflète en cela le fonctionnement des réseaux, où la somme des données excède ce qu’un humain peut apprendre dans toute une vie, et où notre mémoire est filtrée par des algorithmes. » The Crystal & The Blind peut alors se lire en creux comme une tentative de réhumanisation. « Le terme d’intelligence artificielle est galvaudé, note l’artiste. Les algorithmes n’ont aucune conscience du langage. Ce sont des consciences aveugles, d’où le titre de mon œuvre. »

Web 2.0 : espace d’exposition, surface de réflexion

En 2014, Amalia Ulman raconte sur Instagram sa traversée d’un deuil amoureux au gré de selfies plus ou moins dénudés. Elle finira par révéler à ses nombreux followers que tout était fictif, et qu’il s’agissait en fait d’une performance artistique. Intitulée Excellences & perfections, l’œuvre est emblématique de la façon dont le Web 2.0 réactive les « esthétiques narcissiques » charriées depuis les années 1970 par la photographie et l’art vidéo. L’interactivité et le partage encouragent en effet à la mise en scène de soi, et nourrissent des pratiques artistiques en ligne que leur viralité vaut d’intégrer ensuite les espaces d’art. La performance d’Amalia Ulman a ainsi été montrée en 2016 à la Tate Modern dans le cadre de l’exposition « Performing for the camera ».

Facebook et les autres

Mais cette exhibition de masse a aussi ses revers. Elle suscite d’abord une inquiétude croissante quant aux usages que Facebook et autres géants du numérique font de nos données personnelles. À cet égard, toute appropriation artistique des datas et des images publiées sur Internet pose in fine des questions politiques et juridiques, comme l’a bien montré le scandale des New Portraits de Richard Prince en 2016. Dans une veine plus ouvertement critique, Paolo Cirio et Alessandro Ludovico créaient en 2011 Face to Facebook. Avec une application de reconnaissance faciale, ils se sont alors employés à collecter et à classer 250 000 photographies de profils Facebook, puis à les recontextualiser sur un faux site de rencontre. Une façon de souligner la vulnérabilité des usagers des réseaux sociaux face aux GAFAM. Et de montrer qu’à l’ère Web 2.0, l’intimité et la publicité sont de plus en plus confondues.Alimenté par des quantités astronomiques d’images, de données et d’informations, le Web 2.0 a cet autre travers qu’il épuise le regard et dissipe l’attention. Chez Jon Rafman ou le collectif DIS, son caractère pléthorique inspire des œuvres décalées, où le folklore internet se révèle un flux chaotique et déconcertant. Comme si l’excès de données, d’images, de mises en scène de soi, finissait par défaire toute signification.

L’imprimante 3D : matérialisation et artisanat numérique

Dans Dessein global (2015), Achraf Touloub s’approprie des images banales glanées sur Internet : une chambre Airbnb, la page d’un forum, un camion couvert de tags, etc. Ces images, il les reproduit à la main, les numérise et les réplique sous forme de bassins grâce à une imprimante 3D. La métaphore du flux (suggérée par l’eau des bassins) ouvre ici sur un paradoxe, celui d’un monde immatériel rematérialisé grâce à la « fabrication additive ». On ne saurait mieux dire ce que fait l’imprimante 3D. Selon des procédés divers (frittage sélectif, stéréolithographie, etc.), elle réalise « la convergence entre matière physique et computationnelle », selon les termes d’Olivier Zeitoun dans le catalogue de l’exposition « Imprimer le monde » (Centre Georges Pompidou, 2017). De fait, si elle suppose en amont une modélisation 3D, bref un travail « virtuel » de la forme, la fabrication additive propose aussi de la réaliser, de lui donner une existence physique.

Les « makers »

C’est pourquoi elle pourrait marquer l’avènement d’une « nouvelle matérialité ». Elle s’avère en effet capable d’imprimer tous types de matériaux, y compris flexibles, organiques ou « vivants ». Pour Morehshin Allahyari, leur « physicalité » fait aussi des technologies d’impression 3D autant de moyens d’archivage : dans la série Material Speculation: ISIS, actuellement présentée au ZKM dans l’exposition « Open Codes », l’artiste iranienne a ainsi modélisé et imprimé en 3D douze statues antiques détruites en 2015 par l’État islamique, et leur a associé une carte mémoire contenant le fichier source et diverses informations sur l’objet originel. La « sauvegarde » physique que permet la réplication à la demande n’est cependant pas infaillible : dans Copies non conformes (2013-2015), Cécile Babiole suggère, dans la lignée de Philip K. Dick, qu’elle pourrait conduire de réplique en réplique à la dilution complète des formes.L’imprimante 3D transforme aussi le mode de production des objets. Elle facilite le prototypage, la création industrielle non standard, la petite série et le « bricodage » selon l’expression de David Olivier Lartigaud. Autant de raisons pour lesquelles elle est célébrée par Jeremy Rifkin ou Chris Anderson comme l’emblème d’une troisième révolution industrielle fondée sur le partage et la collaboration. Dans la fabrication additive, se verse aussi l’héritage de William Morris et du mouvement Arts & Crafts. Elle renvoie de fait à une ère préindustrielle, où l’objet est assemblé manuellement. Cette filiation se lit d’ailleurs dans le nom même donné à ceux qui mobilisent l’imprimante 3D : makers.L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Art et technologies : quoi de neuf ?

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°718 du 1 décembre 2018, avec le titre suivant : Art et technologies : quoi de neuf ?